Die Bibliotheca Botanica möchte Ihnen die Suche und den Kauf eines Buches so angenehm wie möglich machen und Ihnen vor allen Dingen einen zutreffenden Eindruck der Bücher vermitteln. Hierzu gehört eine richtige und verständliche Beschreibung, die Sie vor Enttäuschungen bewahrt. Wir möchten Ihnen mit unseren Büchern Freude machen.

Die Verwendung eindeutiger Fachbegriffe hat sich auch in unseren Buchbeschreibungen bewährt; sie sind einfach erlernbar und erleichtern einen Quervergleich der Angebote (auch zwischen Antiquariaten). Nicht immer erschließen sie sich aber sofort demjenigen, der sie erstmalig zu lesen bekommt. Damit Sie aber schon vor dem Kauf eine zutreffende Vorstellung von dem Buch bekommen, dass Sie von uns erhalten, haben wir auf dieser Seite einige häufig benutzte Begriffe in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. Wir hoffen, Ihnen damit die richtige Entscheidung bei der Auswahl eines Buches aus unserem Katalog zu erleichtern.

Unsere Erläuterungen haben keinen lexikalischen Anspruch auf Vollständigkeit und wissenschaftliche Exaktheit. Es sind Hinweise, wie wir Sie in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen geben würden.

Zögern Sie bitte nicht, uns Fragen zu stellen oder im Zweifelsfall weitere Fotos anzufordern. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können.

A

Abklatsch, Der

Im positiven Sinne ist ein Abklatsch eine bewusst eingesetzte künstlerische Technik, in der eine Zeichnung mittels Auflegen und Andrückens eines (ggf. leicht angefeuchteten) Papierblattes spiegelbildlich auf dieses überragen wird. Im Antiquariatshandel findet der Begriff jedoch überwiegend im negativen Sinne Anwendung. Hier sprechen wir vom Abklatsch, wenn

mehr...

eine Buchseite unbeabsichtigt im Laufe der Zeit auf der gegenüberliegenden Seite einen Abdruck hinterlässt. Meist nur als leichter Schatten unbedeutend, kann es im seltenen Einzelfall den Gesamteindruck negativ beeinträchtigen. Durch Einlegen oder Einheften von

Seidenhemdchen vor Abbildungen lässt sich ein Abklatsch verhindern.

Abonnement, Das

Der Begriff entstand im Verlagswesen des 18.Jahrhunderts und sicherte dem Abonnenten ein Exemplar der Druckauflage zu. Seither hat sich auch der Buchmarkt vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt gedreht und heute verpflichtet sich eher der Abonnent gegenüber dem Verlag zum Bezug der (zumeist) im festgelegten Turnus erscheinenden Druckerzeugnisse über einen

mehr...

bestimmten oder unbestimmten Zeitraum. Vorteil für den Abonnenten ist neben einem pünktlichen Erhalt der einzelnen Lieferung in aller Regel ein gegenüber dem Einzelpreis reduzierter Gesamtpreis. Der Vorteil des Verlegers besteht neben dem finanziellen Vorteil der Vorauszahlung in besseren Planbarkeit seines Vertriebsrisiko. Neben dem Abonnement von regelmäßig über einen unbestimmten Zeitraum erscheinenden Periodika (Zeitschriften) hat die Sonderform des von vornherein zeitlich fest definierten Abonnements, die Subskription, eine besondere verlegerische Bedeutung.

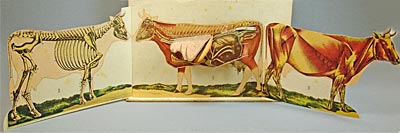

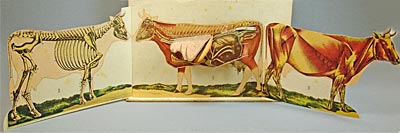

Altarseite, Die

Als Altarseiten bezeichnet man, in Anlehnung an die in Mitteleuropa verbreitete Form des dreiteiligen Flügelaltars, beidseitig nach innen eingeschlagene Doppelblätter. Eingeschlagen zeigen sie zunächst eine doppelseitige Abbildung. Werden beide eingeschlagenen Blätter nach außen ausgeklappt, so präsentiert sich dem Betrachter eine Fläche von vier nebeneinander

mehr...

liegenden Buchseiten. Sinnvoll ist diese produktionstechnisch aufwändige Einbindung nur, wenn z.B. eine umfassende Tabelle, ein Ablaufplan (Flowchart), ein Organigramm oder ein Weitwinkelfoto darzustellen ist.

altdeutsche Schrift, Die

Umgangssprachliche, unpräzise Bezeichnung der gebrochenen Schrift.

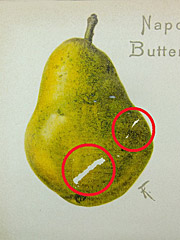

Chromolithographie mit kleinen Anhaftungen

Anhaftung, Die

Anhaftungen beeinflussen den Wert eines Buches und sind in der Beschreibung zu erwähnen: Zumeist durch Feuchtigkeit, manchmal auch durch Verschmutzung, kann es dazu kommen, dass zwei gegenüberliegende Seiten aneinander haften, bzw. sogar kleben bleiben. Während verklebte Seiten recht schwierig zu trennen sind (z. B. durch Wasserdampf) und dem Restaurator oder einem fähigen Buchbinder überlassen werden sollten, sind Anhaftungen zumeist durch vorsichtiges Öffnen der Seiten, etwa mittels Brieföffner zu

mehr...

lösen. Wichtig ist, dass bei einem spürbaren Widerstand nicht weitergetrennt wird. In solchen Fällen kann es sonst zu Fehlstellen im anhaftenden Papier und dauerhaften Anhaftungen kommen, indem ein Rest der gegenüberliegenden Seite kleben bleibt. Eine Anhaftung ist also ein Papier- (gelegentlich auch ein Schmutzpartikel)restder auf der Seite aufliegt, die darunter intakt ist. Das Gegenteil also einer

Beschabung die Spuren in der Seite oder Abbildung selbst hinterlässt. Sei es, dass der frühere Leser keine Geduld hatte oder kein Fingerspitzengefühl, sei es, dass der Wert des Buches (zumindest zum Zeitpunkt der Schädigung) den Gang zum Fachmann nicht lohnte: Es ist -besonders bei Gartenbüchern- nicht selten, dass es zu Schäden durch Anhaftungen kommt. Überwiegend ist dies zu verschmerzen, da der Textverlust in aller Regel so gering ist, dass er den Informationswert des Buches nicht beeinträchtigt.

Unschöner, aber leider nicht selten, sind Anhaftungen bei bildlichen Darstellungen, besonders die aufwändigen Chromolithographien ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sind aufgrund der verwendeten Farben hiervon häufig betroffen. Diese mit wasserlöslichen Farben gedruckten Abbildungen neigen dazu, schon bei geringer Luftfeuchtigkeit anzuhaften. Daher sind sie in vielen Werken durch

Seidenhemdchen geschützt. Dort, wo nicht durch ein Seidenhemdchen geschützt oder wo es entfernt wurde, sind diese Tafeln, besonders wenn es sich um (pomologische) Beilagen zu Periodika handelt, oft durch Anhaftungen beeinträchtigt. Trotz Seidenhemdchen kann es jedoch zu Anhaftungen kommen, allerdings sind diese in der Regel nur sehr oberflächlich und wirken sich mehr auf die Brillanz der Farben als auf die Darstellung selbst aus. Dies ist eine normale Alterserscheinung, die unvermeidbar ist, und daher bei einem als „gut“ (also Note 3) klassifizierten Buch erwartet werden sollte. Hier ist es eher so, dass im Gegenteil die Ausnahme, nämlich die vorhandene Brillanz der Farben, ausdrücklich erwähnt wird und zu einem Zuschlag beim Preis führt.

Arbeitsexemplar, Das

Als Arbeitsexemplare bezeichnet man Fachbücher, die im Beruf oder in der Wissenschaft genutzt werden, also dem Arbeitsergebnis zugute kommen und als Wissensquelle oder Referenz dienen. Sie sind quasi das Werkzeug des geistigen Arbeiters und zeigen folglich häufig deutliche Gebrauchsspuren und/oder es finden sich Unterstreichungen oder handschriftliche

mehr...

Anmerkungen. Oftmals werden Arbeitsexemplare auch von mehreren Lesern und über einen längeren Zeitraum genutzt. Die Bezeichnung Arbeitsexemplar gibt also einen Hinweis darauf, dass der Käufer kein Buch erwarten darf, das nur selten zur Hand genommen wurde. Arbeitsexemplare findet man häufig bei taxometrischer Exkursionsliteratur, deren Zweck ja genau darin liegt, vor Ort zu Rate gezogen zu werden. Typisch ist für diese Bücher auch, dass sie gerne in selbstklebende Klarsichtfolie eingebunden werden.

Wird der Zustand eines Buch als "gutes Arbeitsexemplar" bezeichnet, so kann der Käufer davon ausgehen, dass er ein Buch erwirbt, dass eher nicht für ein Regal im Wohnzimmer tauglich ist, jedoch den Zweck der Wissensvermittlung uneingeschränkt erfüllt. Arbeitsexemplare liegen preislich regelmäßig deutlich unter besser erhaltenen Exemplaren. Trotz des schlechteren Zustandes werden Arbeitexemplare gerne gekauft, da sie oftmals nur dazu dienen, eine Quelle wissenschaftlich korrekt (ad fontes) zu belegen.

Auflage, Die

Die Auflage eines Buches bezeichnet die Anzahl der von einem Buch in einem Druckauftrag hergestellten Exemplare. Je kleiner die Auflage, desto höher die Stückkosten. Daher ist die Auflage einer der kritischen Erfolgsfaktoren des Verlegers. Sie bestimmt sich aus der Anzahl Käufer, die das Buch in den ersten Monaten nach Veröffentlichung veraussichtlich erwerben

mehr...

werden. Druckt er zu wenige Exemplare, so schmälert dies nicht nur einmalig seinen Gewinn , sondern er muss noch einmal die voraussichtliche Nachfrage abschätzen und teuer nachdrucken lassen (hohe Stückkosten). Wenn er zu viele druckt, dann folgen hohe Lagerkosten, drohen

Verramschung oder

Makulierung. Für den Käufer eines modernen Buches ist die Auflage nur dann relevant, wenn sich der Nachdruck von der ersten Auflage unterscheidet. So ist es in letzter Zeit hier und da vorgekommen, dass gegen die erste Auflage wegen eines Verstoßes gegen das Persönlichkeitsrecht erfolgreich geklagt wurde und Folgeauflagen nur gekürzt erscheinen konnten. Wenn dann noch die entsprechenden Passagen in nicht verkauften Exemplare der ersten Auflage geschwärzt werden mussten, kann der Wert der ersten Auflage gegenüber den folgenden erheblich sein. Heute sind die Verlage zumeist aus Marketinggründen dazu übergegangen, die Höhe einer Auflage nur noch dann anzugeben, wenn die Anzahl der Exemplare so hoch ist, dass diese Information einen zusätzlichen Kaufreiz beim Käufer ausübt.

Nicht immer ist die zweite Auflage auch der zweite Druck. Wenn zwischen Erstdruck und Nachdruck nur eine kurze Zeitspanne liegt, vielleicht sogar noch vom Original-Druckstock gedruckt wurde, spricht man auch vom Nachdruck. Oftmals erhält der Verfasser nach Veröffentlichung einer Auflage neue wichtige Erkenntnisse oder Informationen, die er gleich in sein Manuskript einarbeitet. Erfolgt dann auf dieser Basis eine neue Auflage, so wird diese zumeist als "durchgesehene", "vermehrte", "erweiterte" oder "überarbeitete" Auflage bezeichnet. Im Antiquariat ist die Auflage ein wertbestimmmender Faktor.

Ausschlagtafel, Die

Besondere Form der Falttafel, auch Ausfalttafel genannt. Hierbei wir die Tafel so an die Aussenkante eines Blankoblattges geklebt, das die ausgeschlagene Tafel vollständig neben dem Buchblock betrachtet werden kann. Es liegt auf der Hand, dass dies besonders bei unmittelbarem Textbezug (besonders, wenn er sich über mehrere Seiten erstreckt, das

mehr...

Verständnis des Textes erleichtert.

Außenfalz, Der

Siehe unter Falz

B

Bereibung, Die

Eine Bereibung ist eine durch mechanisches Einwirken anderer Materialien entstandene leichte Beeinträchtigung an der Oberfläche von Schutzumschlag oder Einband. Berieben wird ein Buch regelmäßig selbst bei schonender Behandlung des Buches allein schon durch das Einstellen oder Herausnehmendes Bandes aus dem Bücherregal. Hierbei reiben die Buchdeckel auch bei lockerer Aufstellung zwangsläufig aneinander, wodurch es mit der Zeit zur Abstumpfung glatter oder glänzender Oberflächen und

mehr...

hervorstehender Ausschmückungen, wie etwa bei geprägten Einbanden, kommen kann. Es entsteht ein leichter Eindruck von "Schlieren".

Leichte Bereibungen enstehen teils schon im Buchladen, sie werden daher in der Buchbeschreibung nur erwähnt, wenn sie deutlich zum Gesamtzustand des Buches beitragen, was besonders bei neuwertigen oder sehr guten Büchern neueren Datums Enttäuschungen des Käufers vermeiden helfen kann.

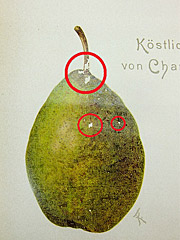

Diese Chromolithographie hat 3 Beschabungen

Beschabung, Die

Die Beschabung ist gegenüber der Bereibung, die den Einband eines Buches, eine Seite oder eine Tafel lediglich oberflächlich beeinträchtigt, schon etwas massiver. Hier wird das (Deck)Material, also z. B. das Bezugspapier eines Pappeinbandes, das Bezugsleinen oder der Farbauftrag in Mitleidenschaft gezogen. Beschabungen des Einbandes kommen naturgemäß besonders häufig an den Stehkanten vor. Beschabungen geben wir dann in der Buchbeschreibung an, wenn sie zum Gesamteindruck des Buches oder einzelner Teile maßgeblich beitragen. Ist nur der Schutzumschlag beschabt, so geben wir auch dies gesondert an.

Typische minimale Bestoßung eines Kartondeckels

Bestoßung, Die

Auch bei sorgfältiger Behandlung ist es über die Jahre kaum zu vermeiden, dass der Bucheinband Spuren des Gebrauchs zeigt. Besonders anfällig sind die Ecken und Kanten und die Kapitale. Wenn ein Einband einen Stoß (z.B. durch herunterfallen) bekommt, wird es bestoßen. Folglich nennt man diese Schäden Bestoßung. Je nach Intensität der mechanischen Einwirkung spricht der Antiquar von einer minimalen, leichten oder deutlichen Bestoßung.

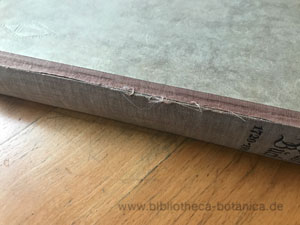

Bibliothekseinband, Der

in Bearbeitung

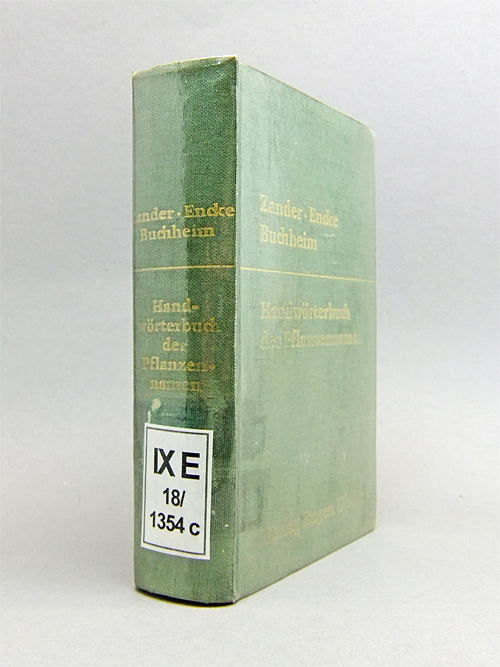

Bibliotheksexemplar, Das

Der Antiquariatshandel lebt auch von der (Teil)Auflösung von öffentlichen Bibliotheken oder der Aussonderung einzelner Bücher aus dem Bibliotheksbestand. Diese zur Verwertung übernommenen Bücher werden als Bibliotheksexemplare bezeichnet. Dieser

mehr...

Begriff summiert einige Merkmale, die diesen Büchern regelmäßig zu eigen ist. Dabei können diese Merkmale wertmindernd oder (seltener) werterhöhend sein:

Wertmindernde Faktoren sind regelmäßig bei Büchern aus öffentlichen Bibliotheken oder Bibliotheken der öffentlichen Hand festzustellen. Hier wurden und werden Bibliotheksstempel, Inventarnummern, Registeraufkleber usw. oft gedankenlos angebracht, was den ästhetischen Gesamteindruck zumindest partiell trüben kann.

Aus der eher höheren Nutzung folgt das Risiko des höheren Verschleißes von beweglichen Teilen, von Verschmutzungen und kleineren anderen Mängeln. Da eine Auflistung solcher „Spuren“ zumeist in keinem Verhältnis zum Preis des Buches steht, hat es sich unter Antiquaren eingebürgert, solche systemimmanenten Details unter dem Begriff „(ehemaliges) Bibliotheksexemplar“ oder „Bibliotheksexemplar mit den üblichen Stempeln“ zu subsummieren.

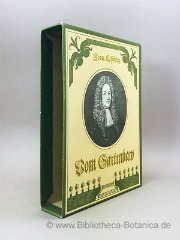

In Zeiten besserer finanzieller Ausstattung versuchten öffentliche Bibliotheken dem Verschleiß entgegen zu wirken, indem zumindest häufig nachgefragte Titel (mal mit, mal ohne Schutzumschlag) in selbstklebende Klarsichtfolie eingebunden wurden (Sieh Beispiel 1). Diese Folien dunkeln oft im Zeitablauf, platzen an beweglichen Stellen und/oder zeigen Verfärbungen an den Schnittkanten durch anhaftenden Staub. So etwas ist in der Buchbeschreibung seriöser Weise zu erwähnen. Insgesamt muss der Käufer eines Bibliotheksexemplares mit stärkeren Gebrauchsspuren gegenüber anderen Exemplaren rechnen. Andererseits können folierte Bücher auch für den Käufer von Vorteil sein.

Werterhöhend kann die Herkunft aus einer Bibliothek sein, wenn die Provenienz eine private oder kirchliche Bibliothek ist. Hierbei ist zum einen sowohl die Erhaltung als auch der Einband oftmals besser, da solche Bibliotheken häufig als „Universalbibliotheken“ zusammengestellt wurden, also einen möglichst breiten Wissenkanon abdecken sollten. Man bildete sich anhand der Bibliothek und zeigte den Wert dieses Bildungsspektrums auch gerne in repräsentativen und wertvollen Einbänden. Es ist davon auszugehen, dass bis zur deren Auflösung viele Bücher einer Adels- oder Klosterbibliotheken seit Jahrzehnten nicht im Regal bewegt wurden. Da gleichzeitig zumeist Feuchtigkeit und Temperatur konstant gehalten wurden, ist die Erhaltung oft weit überdurchschnittlich. Ist darüber hinaus noch ein bekanntes (dekoratives) Ex-Libris vorhanden, so kann dies zu hohen Liebhaberpreisen führen. Da solche historischen Bibliotheken kaum noch vorhanden sind, eignen sich solche wertvollen Bücher durchaus als Kapitalanlage.

Besonders bei Gartenbüchern kann es zu hohen Preisaufschlägen bei gepflegtem Erhaltungszustand kommen, da Gartenbücher eher als Ratgeber und immer wieder in Benutzung waren, also „bei Wind und Wetter“ konsultiert und oftmals im Gartenhaus, in der Werkstatt oder in der Orangerie aufbewahrt wurden.

Außerdem können sogenannte „Bibliothekseinbände“ werterhöhend wirken. Dabei handelt es sich um meist broschierte oder ungebundene Schriften, die durch einen Buchbinder für die Bibliothek in feste Pappe eingebunden wurden. Diese Einbände, gerne Halbleinen, sind regelmäßig sehr schlicht, aber haltbar. Durch wird der Inhalt deutlich besser geschützt als es die Originalbindung ermöglichte.

Bildtafel, Die

Siehe unter Tafel

Blindprägung, Die

In Bearbeitung

Braunfleck, Der

ist eine Sammelbezeichnung für bakteriell hervorgerufene Verfärbungen im Papier. In ihrer Färbung changierend zwischen hellem gelb und dunklem braun klar abgegrenzten Flecken sind eher eine harmlose optische Störung denn materielle Schädigung des Papiers. Sie werden begünstigt durch die schwankende Luftfeuchtigkeit bei längeren Temperaturveränderungen.

mehr...

Warme Luft, die mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, gibt diese bei niederen Temperaturen an das Papier ab, Wird nun nicht ausreichend gelüftet, so wandern Bakterien zwischen die Seiten ein. In der Regel werden ganze Buchbestände befallen. Beispielhaft sind einerseits ungeheizte (oder nicht ausreichend) geheizte bzw. belüftete Schloss- oder Klosterbibliotheken als auch Bibliotheksnachlässe, die seitens der Erben nicht umgehend veräußert werden, sondern in nicht ausreichend beheizten und/oder belüfteten Räumen aufbewahrt werden.

Praxistipp: Sollten Sie eine Bibliothek erben und nicht selber übernehmen wollen, so entscheiden Sie bitte umgehend über eine Verwertung. Auch wenn der pekuniäre Gegenwert Ihren Vorstellungen nicht entsprechen sollte, sollten Sie mit dem Verkauf nicht zu lange zögern und das beste Angebot möglichst schnell annehmen. Dabei sollten Sie der Realität nüchtern gegenüberstehen, dass der Verkaufserlös einer Bibliothek in keinerlei Zusammenhang mit einem früheren Buchhandelspreis steht. Eine generelle Wertsteigerung antiquarischer Bücher ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten, im Gegenteil erwartet der Antiquariatshandel (bei schon vollen Lagern) mit dem Generationswechsel der nächsten Jahre eine große Welle an Bibliotheksauflösungen.

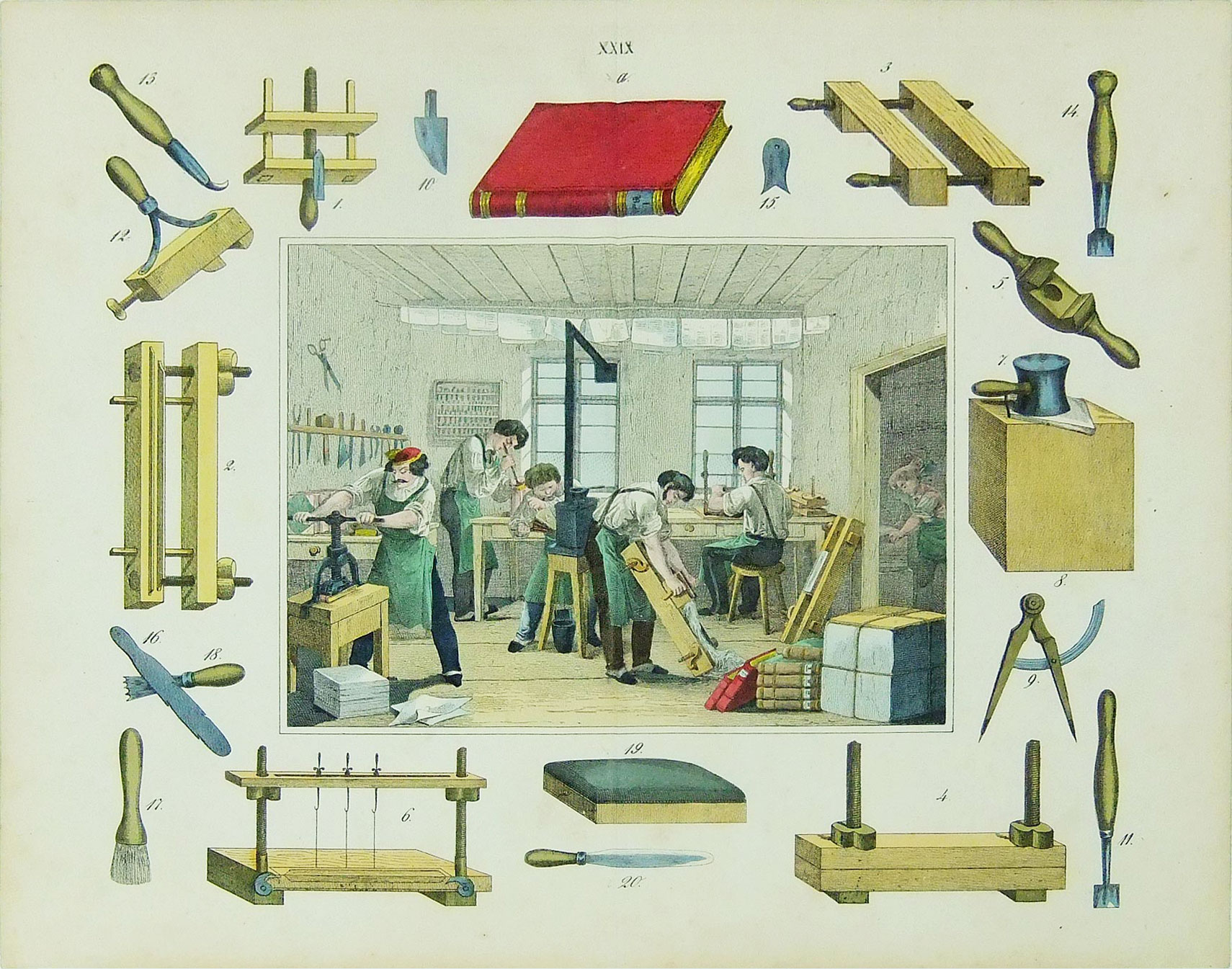

Buchbinder und Werkzeuge.

Buchbinder, Der

(auch die Buchbinderin bzw. der/die/das Buchbindende). Handwerk, das sich mit der Herstellung von Büchereinbänden, dem Zusammenfügen von Druckeinheiten und weiteren Gebrauchsgegenständen aus Papier, Karton und Pappe unter Nutzung auch anderer Materialien wie Leinen usw. beschäftigt. Die Abbildung zeigt einen Weissenburger Bilderbogen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Buchbinder bei typischen

mehr...

Tätigkeiten und die berufsspezifischen Werkzeuge und Geräte zeigt.

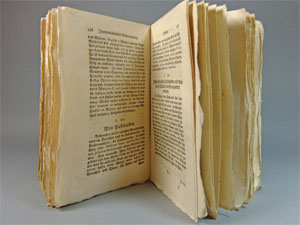

Buchblock, Der

Der Buchblock bildet den eigentlichen Hauptteil des Buches, er ist der Informationsteil. Er besteht aus den entsprechend der fortlaufenden Seitenzahl aneinander gehefteten und geleimten Papierlagen. Da das Papier der Buchseiten hochgradig anfällig für Beschädigungen, Verschmutzungen usw. ist, wurde der Buchblock schon immer in schützende feste Buchdeckel

mehr...

eingebunden. Als Material für die Deckel verwendete man anfangs Bretter aus Buchenholz, woher sich der Name der kompletten Einheit, des Buches, herleitet.

Im Laufe der Zeit kommt es durch häufige Nutzung oft in Verbindung mit ungeeigneter Lagerung des Buches zu Beschädigungen des Buchblocks. Besonders gefährdet sind die Vorsätze und die ersten und letzten Seiten, da hier der Druck der Buchdeckel am größten ist. Je nach Grad der Beschädigung spricht man von einem geplatzten oder einem gebrochenen Buchblock. Ein Buchblock ist geplatzt, wenn man zwischen den Lagen bis auf den Rücken hindurchsehen kann, die Stabilität hierdurch jedoch nicht merkenswert beeinträchtigt ist. Bei einem gebrochenen Buchblock ist auch die Bindung in Mitleidenschaft gezogen, so dass die ursprüngliche Festigkeit des Buchblocks nicht mehr uneingeschränkt gegeben ist, er also merklich gelockert ist. Vom angeplatzten oder angebrochenen Buchblock spricht man, wenn die Beeinträchtigung nur einen geringen Teil der Rückenhöhe, also der dem Rücken zugewandten Papierseite betrifft. Eine solcher Schaden am Buchblock hat selbstverständlich eine Auswirkung auf den Preis eines Buches, jedoch muss ein Buchblock regelmäßig mehrfach gebrochen sein oder zusätzlich andersweitige Schäden aufweisen, um eine Restaurierung zu rechtfertigen. Da Bücher im Antiquariat nur ein vorübergehendes zuhause haben, bieten wir auch Bücher mit mehrfach gebrochenen Buchblöcken an und überlassen es dem Käufer, ob, wann und in welchem Umfange er Restaurierungen vornehmen lassen will. Wir bieten ihm so die Möglichkeit, das betreffende Buch zunächst günstig zu erwerben und später nach eigenem Ermessen zu entscheiden.

Durch Materialmüdigkeit oder das Eigengewicht des Buchblocks kommte es öfters zu einem "gelockerten" Buchblock, der Einband "schwimmt" also etwas um den Buchblock herum. die ursprünglich feste Verbindung existiert nicht mehr. Sollte sich der Buchblock zu sehr gelockert haben, so kann ein Buchbinder die frühere Festigkeit des Verbundes Einband/Buchblock wieder herstellen.

Buchdeckel, Der

Auch Buchdecke. Siehe unter Einband

Buchhülle, Die

Siehe unter Schutzumschlag

Siehe unter Format

Nur am Kopf beschnitten, sonst aufgeschnitten

Buchschnitt, Der

Der Buchschnitt (kurz: Schnitt) bezeichnet die drei Seiten des Buchblocks, die nicht durch die Heftung (Klammerung, Klebung) miteinander verbunden sind. Der Schnitt kann durch Aufschneiden oder Beschneiden (Hobeln) gestaltet werden. Bei der einfachen Variante, dem Aufschneiden, werden die Seiten durch Schlitzung von einander getrennt. So

mehr...

entsteht ein Buchblock, dessen Seiten keine einheitliche Größe haben und dessen Seitenränder unregelmäßig und teils faserig auslaufen. In Deutschland sind diese aufgeschnittenen Buchblöcke noch oft bei Broschuren zu finden, also bei Büchern, die nicht in eine feste Decke eingebunden wurden. Gelegentlich findet man auch „unaufgeschnittene“ Broschuren oder „teilaufgeschnittene“ Broschuren, was bedeutet, dass diese Bücher zumindest an den noch geschlossenen Lagen nicht gelesen wurden. Etwas häufiger anzutreffen sind unbeschnittene Bücher in festen Einbänden z. B. bei Büchern, die in England verlegt wurden. Bei der aufwändigeren (und damit teureren) Variante, dem Beschneiden, werden die Seiten an den Kanten geöffnet, indem man den Buchblock auf eine einheitliche Seitengröße schneidet. Dies geschah früher durch abhobeln, heute durch messern. Je nachdem, wie weit der Seitenrand beschnitten wurde, spricht man von schmal- oder breitrandigen Büchern.

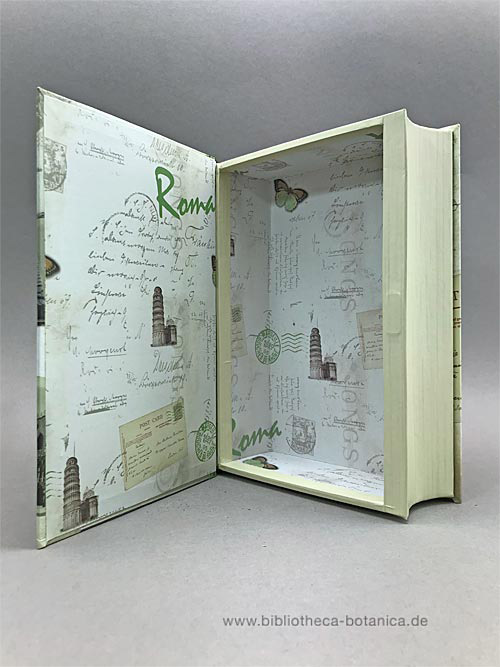

Das Innere eines Buchtresors

Buchtresor, Der

Buchtresore sind Buchattrappen, die statt eines lesbaren Inhaltes zur Aufbewahrung von (Wert)Gegenständen dienen. Sie sind nicht zu verwechseln mit Tarnbüchern. Ihr Ursprung ist zeitlich und geografisch nicht nachweisbar. Buchattrappen dürften aber spätestens im kriegerischen 17. Jahrhundert zu anzusetzen sein. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten der Buchtresore:

1. Das ausgehöhlte Buch. Hierbei wird der Buchblock eines echtes Buch so ausgehöhlt, dass der zu versteckende Gegenstand von allen Seiten

mehr...

von Resten der Seiten umgeben ist.

2. Das getarnte Kästchen. Hierbei wird ein festes Behältnis aus Pappe, Holz oder Metall in einen echten Buchdeckel eingehängt.

Die Schutzwirkung eines Buchtresors hängt zum Einen von der Anzahl der Bücher ab, zwischen die der Tresor eingefügt wird und von der Anpassung der äußerlichen Aufmachung an die restliche Bibliothek. Wird man dieser Art von Versteck in der Zeit der großen Bibliotheken eine gewisse Wirksamkeit nicht absprechen können, so ist heute vor deren Verwendung zu warnen: Heutige Einbrecher haben es da leichter und einen Blick dafür. (In unserem Antiquariat hätte ein Einbrecher allerdings einiges zu durchwühlen).

Bug, Der

bezeichnet im Buchwesen eine ungewollte Oberflächenveränderung in Papier oder Karton. Im Gegensatz zum Knick und Falz, die die innere Struktur der Fasern in Form einer scharfen Kante dauerhaft von Rand zu Rand verändern, beeinträchtigt ein Bug eher das optische Erscheinungsbild. Ein Bug entsteht nur in flexiblem Material, nicht in fester Pappe. (Siehe auch

mehr...

Druckspur). Im Gegensatz zum Knick kann ein Bug auch in der Mitte eines Blattes oder eines Deckels entstehen. Man findet ihn häufig in den Buchdecken aus Karton oder in Seiten aus Kunstdruckpapier. Kleinere Büge sind normale Gebrauchsspuren und sind bei guten Büchern in Kauf zu nehmen. In der Buchbeschreibung werden sie daher nur erwähnt, wenn sie den Gesamteindruck nachhaltig beeinflussen. Vereinzelt können Büge auch bei als „sehr gut“ oder „tadellos“ bezeichneten Büchern vorkommen, sollten aber dann erwähnt werden, wenn sie Kernbereiche betreffen. Störende Büge können in den meisten Materialien auch konservatorisch beseitigt werden.

Buntpapier, Das

Buntpapiere sind Papiere, die nach ihrer Fertigstellung mit einer polychromen oder monochrom gestuften Oberfläche händisch oder maschinell veredelt wurden. Einzelheiten finden Sie auf der sehr gut gemachten Seite des Netzwerks Buntpapiere.

Der Einband (auch Einbanddecke), also das Material und die Ausführung von Rücken und Buchdeckeln, bestimmt nicht nur unseren ersten optischen Eindruck des Buches und die haptische Anmutung, sondern als dauernd sichtbarer Teil auch oftmals die "Wirkung im Regal". Zunächst bestimmen Preis und Zweck die Gestaltung und Machart des Einbandes. Darüber

Im Buch angebrachtes grafisch gestaltetes Eigentumszeichen, meistens auf dem vorderen Innendeckel oder Vorsatzblatt (von lat.: ex = aus und libris = Büchern). Über den reinen Eigentumsanspruch hinaus drückt ein Ex-Libris auch den Stolz des Besitzers aus und ist subtiler Hinweis auf die Bildung des Besitzers: Die Herstellung eines Ex-Libris ist nur sinnvoll, wenn

F

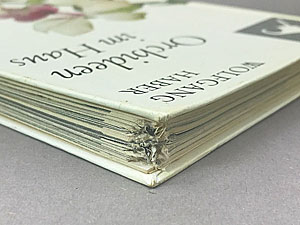

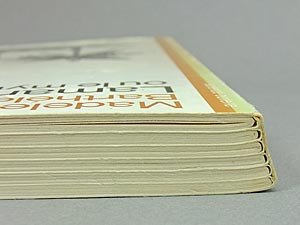

Fadenheftung, Die

Fadenheftung ist seit Beginn des Buchdrucks das traditionelle Verfahren der Buchherstellung und bis heute die edelste und angenehmste Art der Seitenverbindung. Hierbei werden die einzelnen Lagen mit Bindegarn zu einem festen Buchblock zusammengefasst, wobei die Stabilität durch Heftung an Bünde, heute auch alternativ Gazestreifen, erhöht wird. Nach der Heftung werden die Lagen mit Leim zu einem festen Buchblock verbunden und dann in den Einband eingehängt, indem die losen Enden der Bünde in die Buchdeckel eingeklebt werden.

mehr...

Das auf echten Bünden fadengeheftete Buch lässt sich zum Lesen weit öffnen und bleibt an der aufgeschlagenen Seite offen liegen, da ja nur das jeweils äußere Blatt jeder Lage mit dem Rücken verleimt ist. Die restlichen Blätter hängen nur am Heftfaden. Dadurch, dass der Faden ohne Verknotung durch die Blätter geführt wird, kann sich der Druck, der beim Aufschlagen der Seiten auf die Heftung wirkt, verteilen, im Gegensatz z.B. zur

Klammerheftung. Fadengeheftete Bücher sind daher langlebig. Sollte über die Jahre eine Restaurierung nötig werden, so kann der Buchblock bei Bedarf durch einen erfahrenen Buchbinder zerlegt, neu geheftet und eingebunden werden. Bei neueren Heftungen, die aus Kostengründen nur am Rücken mit Leim verbunden werden, hilft oftmals nur, den defekten Leimrücken abzumessern und neu zu verleimen, Dadurch geht immer etwas Seitenrand verloren.

Faksimile, Das

(von lat.: facere = machen und simile = ähnlich). Eine nahe an das Original angelehnte Kopie oder Reproduktion einer Vorlage (Kunstwerk oder Buch). Ein gutes Faksimile entspricht der Vorlage in Format und Farbgebung. Bei hochwertigen Faksimile wird auch das Material an das Original angelehnt. Grob kann man die Qualität in drei Kategorien einteilen:

mehr...

-

1. Handwerkliche Faksimile im Stichdruckverfahren oder technisch aufwändigem und daher teurem rasterlosem Lichtdruck. Die Faksimilierung erfasst alle Details des Originals, also auch Gebrauchspuren und Verschmutzungen. Derartige Faksimile werden in kleiner, streng limitierter hergestellt. Sinnvoll ist dies nur bei musealen Unikaten, die zu diesem Zweck das Original fototechnisch exakt erfasst werden müssen. Hierfür ist ein sorgfältiger Umgang mit der Vorlage erforderlich. Nicht alle Besitzer derartiger Schätze sind bereit, das hiermit verbundene Wagnis einzugehen oder lassen sich den Vorgang teuer bezahlen. Auf der anderen Seite wird das Werk durch ein Faksimile einem größeren Interessentenkreis zugänglich gemacht und entlastet damit den Zugriff auf das Original, das somit für die Nachwelt geschont werden kann. Antiquarische Faksimile haben durchaus hohe Preise und einen eigenen Markt.

-

2. Neudrucke. Siehe unter Reprint.

-

3. (Foto)Kopien. Fotomechanische Wiedergabe des Originals. Bei Studenten aus Kostengründen beliebt, werden ganze Bücher manuell kopiert und dann mittels Klebebindung geheftet, die Gebrauchspuren des Originals bleiben erhalten. Der Verkauf ist aus urheberrechtlichen Gründen bei Werken problematisch, deren Verfasser noch nicht vor mehr als 70 Jahren verstorben ist. Bei älteren Werken die kostengünstigste Alternative, jedoch von Bibliotheken nicht gerne gesehen, da beim Kopiervorgang die Bindung stark beansprucht wird.

Falttafel, Die

Besondere Form der Bildtafel. Da die Tafeln separat vom Buchtext gedruckt wurden, hatten sie oftmals ein vom Buch abweichendes, zumeist größeres Format. Bei geringer Abweichung wurde die Tafel oftmals an den Rändern auf die Größe des Buchblocks beschnitten. Leider war man hierbei nicht immer zimperlich, so dass der Rand oftmals bis an die Darstellungen

mehr...

heranreicht. Dieses Verfahren war kostengünstig, so dass es bei einfachen Schriften üblich war. Gerade bei praktischen Gartenbüchern, deren bildliche Darstellungen in der Regel kein Buchschmuck sondern zur Erläuterung des Textes und zur Belehrung dienen, sind die Tafeln öfters "knapp beschnitten". Größere Tafeln wurden oft durch teils mehrfache Faltung auf die Größe des Buches gebracht. Der Umgang mit diesen Falttafeln erfordert jedoch vom Leser erhöhte Aufmerksamkeit, da sie nach der Entfaltung wieder auf die richtige Weise zusammengefaltet werden müssen. Dies überfordert den ein- oder anderen Leser, so dass zum einen über die Zeit zusätzliche Falze entstehen können oder Falze durch Faltung in die falsche Richtung brüchig werden oder an den Kanten einreissen. Durch solchen unsachgemäßen Gebrauch entstehen häufig die

Quetschfalten, die besonders bei den auf dünnerem Papier gedruckten Lithografien zu finden sind. Eine besondere Form der Falttafel sind die

Ausschlagtafeln.

Falz, Der

ist eine gewollte, mittels Werkzeug (Falzbein) oder Maschine hergestellte, scharfe Knickkante (auch Falzbruch- oder Falzlinie) in Papier, Karton oder Pappe. Drucker und Buchbinder unterscheiden je nach dem gewünschten Ergebnis und Herstellungsverfahren verschiedene Techniken und Formen des Papierfalzes. Je nach Betrachtungsrichtung

mehr...

spricht man -falls erforderlich- von Außenfalz oder Innenfalz. "Im Innenfalz Verfärbungen durch Rost" kommen z. B. bei der

Klammerheftung älterer Bücher recht häufig vor.

Eine von Hand hergestellte Knickkante wird regelmäßig als Falte bezeichnet.

Farbschnitt, Der

Nach dem Abhobeln oder Messern des Buchblocks sind die in Form gebrachten Seiten je nach Papier mehr oder weniger rauh und bieten Staub und Verschmutzung eine breite Angriffsfläche. Durch eine Einfärbung des Buchschnitts verbinden sich die abstehenden Fasern und bilden eine glattere Papierkante. Dieser Farbschnitt findet sich oftmals nur an der

mehr...

besonders dem Staub ausgesetzten Oberkante, der „Kopfkante“ des Buchblocks und wird dann allgemein als „Farbkopfschnitt“ bezeichnet., oder unter Nennung der verwendeten Farbe z. B. als „Rotkopfschnitt“. Werden alle drei Kanten eingefärbt, so spricht man von „Vollfarbschnitt“. Immer wieder wurde der Farbschnitt kreativ zur Aufwertung des Buches genutzt, etwa durch das Marmorieren oder Sprenkeln des Farbauftrages. Besonders wertvolle Bücher verfügen oft über einen „Goldschnitt“ oder seltener „Silberschnitt“, wobei das Metall in Blattform aufgebracht wurde. In ganz früher Zeit wurde der Längsschnitt auch gelegentlich beschriftet. Heute erlauben moderne Techniken auch das Bedrucken des Schnitts.

Feuchtigkeitsfleck, Der

in Bearbeitung

Filete, Das

Werkzeug des Buchbinders für die Schmuckprägung von Einbänden in Form eines Wiegemessers oder auch eines drehbaren Rades. Hilfsmittel für das Prägen von Linien und (schmalen) fortlaufenden Bordüren auf Buchrücken, -decken und/oder auch -kanten. Die damit hergestellten Verzierungen sind Teil des Buchschmucks und werden ebenfalls als Filete

mehr...

bezeichnet. Sie können in Blindprägung belassen oder anschließend von Hand vergoldet werden. Zu erkennen sind handwerklich hergestellte Filete an den nicht ganz genau aufeinander passenden Nahtstellen zwischen den einzelnen Ansätzen

Im Antiquariatshandel werden auch heute noch vorherrschend die traditionellen Maßangaben, die sich aus der Anzahl der Falzungen eines Druckbogens ergeben, verwendet. Für das Oktavformat haben wir das mal bildlich dargestellt. Da einerseits die Größe des Druckbogens nicht einheitlich war, andererseits auch jeder Buchbinder oder Käufer den

mehr...

Buchblock an den Seitenrändern nach eigenem Gusto (oder überhaupt nicht) beschnitt, können die Angaben nur approximativ sein. Daher sind auch die unbedruckten Ränder um den

Satzspiegel stets unterschiedlich breit, so dass sich gleiche Bücher oftmals in der Größe um mehrere Zentimeter unterscheiden können. So war es im 18ten und 19ten Jahrhundert teils Mode, den Rand stark zu beschneiden, um das Buch handlich zu halten. Daher wird in der Buchbeschreibung besonders hervorgehoben, wenn es sich um ein “breitrandiges” Exemplar handelt.

| Papierbogen | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Größe in cm |

|---|

| 1x gefalzt = 2 Blatt |

|

2° |

bis ca 45 cm |

| 2x gefalzt = 4 Blatt |

Quart/Quarto |

|

bis ca. 35 cm |

| 3x gefalzt = 8 Blatt |

|

kl.8° |

bis ca. 18 cm |

| 4x gefalzt = 12 Blatt |

|

12° |

kleiner als 15 cm |

| 4x gefalzt = 16 Blatt |

|

16° |

kleiner als 15 cm |

Bei Büchern neueren Datums ist die Angabe der Buchrückenhöhe als einziges Maß geläufig. Die Angabe: 20 cm bedeutet also, dass das stehende Buch 20 cm hoch ist. Dem Wunsch vieler unserer Kunden und Interessenten entsprechend haben wir vor einiger Zeit damit begonnen, bei den neu in den Katalog aufgenommenen Gartenbüchern nur noch die Rückenhöhe anzugeben und die traditionellen Maße wegzulassen. Bei ausgefallenen Buchformaten geben wir zusätzlich die Breite an, z. B. 21,5 x 30 cm. In diesem Falle steht die erste Zahl für die Höhe, die zweite Zahl für die Breite.

Fraktur, Die

(von lat.: fractus = Bruch) ist eine gebrochene Schriftart und die in Deutschland von etwa 1500 bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts überwiegend gedruckte Schriftfamilie. Kennzeichen sind ein sehr vertikal betontes Schriftbild und die Häufigkeit von Ligaturen. Irrtümlich wird die Fraktur aufgrund ihres häufigen Vorkommens oft synonym für die Gruppe

mehr...

gebrochene Schriften verwendet. Das Bild zeigt die um die vorletzte Jahrhundertwende sehr beliebte elegante

Breitkopf-Fraktur, benannt nach ihrem Designer Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. Eine gut gemachte Lesehilfe finden Sie bei

Wikipedia. Umgangssprachlich wird für die Fraktur oft die Bezeichnung

altdeutsche Schrift verwendet.

Der Rücken des Franzbandes ist mit dem Buchblock verbunden.

Franzband, Der

(Kurzform von "Französischer Einband") ist eine spezielle, aufwändige und teure Art des Ledereinbandes, die wohl in Frankreich zu Beginn des 18ten Jahrhunderts aufkam. Entsprechend der Ausstattung als "Vollleder" oder "Halbleder" unterscheidet man zwischen "Ganzfranzband" und "Halbfranzband". Indem die Buchdeckel direkt an den Buchblock gesetzt und mit den Schnurbünden zu einer

mehr...

festen Einheit verbunden werden, entsteht ein sehr stabiles Ganzes, das abschließend mit Leder überzogen wird. Erkennbar ist der Franzband am tiefen Falz in den Vorsätzen und am mit dem Buchblock fest verbundenen Rücken. Diese feste Verbindung bewirkt, dass sich der Rücken dem Öffnen des Buches anpassen muss. Bei häufigem Gebrauch führt dies mit fortschreitender Alterung des Leders zu Längsfalten im Rücken, ähnlich den Lesefalten bei Taschenbüchern. Wurde das Leder nicht mit geeigneten Mitteln geschmeidig gehalten, so zeigen sich diese Falten zunehmend brüchig.

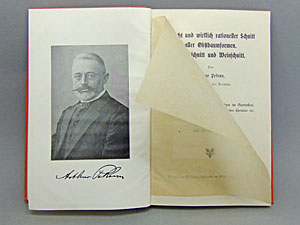

Frontispiz, Das

(von lat.: frons = Stirn, Vorderseite und spicere = schauen). Ganzseitige Abbildung auf der der Titelseite gegenüberliegenden Seite. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein ein mehr oder minder künstlerisch gearbeiteter Kupferstich. Nicht zwangsläufig mit unmittelbarem Bezug zum Inhalt sind allegorische oder idealisierte Inhalte vorherrschend. Zusammen mit dem

mehr...

oftmals aufwändig zweifarbig in rot und schwarz gedruckten Titelblatt soll das Frontispiz den Wert des Buches unterstreichen und zum Kauf anreizen. Mit Aufkommen der geprägten oder illustrierten Buchdeckel und später der illustrierten Schutzumschläge verliert diese Form der Vermarktung an Bedeutung. Dennoch vorhandene Bildtafeln vor dem Titel bezeichnet man dann als Titelbild. Eine Sonderform des Frontispizes bildet sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts heraus, indem an dieser Stelle ein gestochenes, später fotografisches Portrait des Verfassers eingebunden wird.

G

gebrochene Schrift, Die

Einzelner Schrifttyp aus der Familie der gebrochenen Schriften. Der Ursprung liegt in den Lettern der mittelalterlichen Handschriften. Da runde Bögen mit Federkielen nur sehr eingeschränkt und mit dem hohem Risiko des Verziehens geschrieben werden konnten, ersetzte man sie durch Tangenten, „brach“ also die Rundung in kurze Geraden auf. Die

mehr...

bekanntesten gebrochenen Schriftarten sind die

Fraktur-Schriften. Da auch im Holz eine Gerade schneller und sicherer als eine Rundung zu schneiden ist, behielt man diese Technik bei, bis die Erfindung der in Blei gegossenen beweglichen Lettern durch Gutenberg dieses Problem beseitigte und die Lettern immer mehr Schnörkel bekamen und flüssiger wurden. Gebrochene Schriften werden umgangssprachlich oft als "Altdeutsche Schrift" bezeichnet. Die zweite gängige Schriftfamilie ist die

Antiqua. Die Schrift, in der dieser Text verfasst ist, gehört zu dieser Schriftfamilie.

Gelenk, Das

Die Stelle zwischen Buchblock und Einband, an der beide zusammenstoßen, wird als Gelenk bezeichnet. Ein Buch besitzt also ein vorderes und ein hinteres Gelenk. An der Außenseite wird das Gelenk durch das Bezugsmaterial (Leder, Buchleinen oder Papier) überdeckt, man spricht vom Außengelenk. Mit der Zeit wird das Außengelenk mit der Zeit oft

mehr...

brüchig und platzt. Hierbei wirkt sich Luftfeuchtigkeit oder Sonnenlicht beschleunigend aus. Innen werden die Gelenke durch den Vorsatz abgedeckt und bilden das Scharnier (Innengelenk) zwischen Buchdeckel und Buchblock. An diesen Stellen ist das Vorsatzpapier besonderer Belastung ausgesetzt, so dass es irgendwann im Leben eines Buches dort einreisst oder sich schlicht auflöst. Hierzu tragen besonders bei Gartenbüchern, die oftmals in Griffweite des Gärtners standen, auch die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Buch und Umgebung bei. Ist das Papier über die ganze Buchhöhe gerissen, so spricht man vom "geplatzten" Gelenk, anderenfalls vom "angeplatzten" Gelenk. In beiden Fällen ist die Stabilität des Buches hierdurch nicht oder nur minimal beeinträchtigt. Es ist also eher ein ästhetisches Problem. Solche schadhaften Vorsätze sind in der Buchbeschreibung zu erwähnen und preismindernd anzusetzen.

Glyphe, Die

(von griech.: γλυφή, glyphḗ = Eingeritztes). in Bearbeitung

H

Herausgeberschrift, Die

bezeichnet ein Sammelwerk, das von einem der Mitverfasser bzw. einer Gruppe von Mitverfassern im Selbstverlag editiert wird. Hierbei handelt es sich oftmals um die Veröffentlichung von Tagungsbeiträgen oder -protokollen.

I

Der Fraktur-Buchstabe A als Initial mit Gartenmotiv

Initial, Das

(von lat.: initium = Anfang), auch die Initiale, bezeichnet einen künstlerisch geschmückten Versal, also einen Großbuchstaben am Seiten- oder Kapitelanfang. In mittelalterlichen Handschriften sind Initialen oft als kostbare farbige Miniaturen der Buchmalerei, teils unter Verwendung von Blattgold, gestaltet. Später wurden Initalen auch in Holz

mehr...

geschnitten oder in Kupfer gestochen. Wurden sie mit einem Rahmen umgeben, spricht man von einer

Initialkartusche.

Innenfalz, Der

Siehe unter Falz

Isogramm, Das

(von griech.: ἴσος, ísos = gleich und γράμμα, grámma = Buchstabe) bezeichnet ein Wort oder einen Satz, in dem jeder Buchstabe nur einmal (streng genommen gleich häufig)vorkommt. Ein Isogramm erster Ordnung ist z. B. das Wort „Mobilfunkgespräch“, ein Isogramm zweiter Ordnung z.B. „Otto“. Siehe auch unter Pangramm.

J

Japanpapier, Das

Japanpapier ist ein unverzichtbares Hilfsmittel bei der Buchrestaurierung. Es wird unter Verwendung von Büschen und Sträuchern hergestellt, deren lange Fasern für eine hohe Reissfestigkeit des Papiers sorgen. Die sehr feine Faserstruktur ermöglicht die Herstellung hauchdünner Papiere, die sich hervorragend als Trägermaterial für schadhafte oder anfällige

mehr...

Buchseiten eignen. Dickere Qualitäten finden Verwendung z.B. bei der Ausbesserung von Fehlstellen im Papier, zur Verstärkung von brüchigen Buchrücken oder schadhafter

Gelenke.

K

Kapital, Das

(von lat.: caput = Haupt, Kopf). Unter Kapital versteht man die Ober- und Unterkante des Buchrückens, auch als Rückenkopf und Rückenfuß bezeichnet. Noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde an diesen empfindlichen Stellen des Buches Bünde angebracht, die bei der Fadenheftung beim Wechsel der Lagen umfangen wurden. Im Gegensatz zu den über den

mehr...

Buchrücken verteilten unsichtbaren Bünden waren diese Bünde im Übergang vom Rücken zum Kopfschnitt sichtbar. Sie bilden das Kapitalband, das oftmals zusätzlich durch farbiges Band verstärkt wurde. Das Kopfkapital eines Buchrückens wird regelmäßig durch das unsachgemäße Herausziehen eines Buches aus dem Regal stark belastet, so dass es über die Jahre häufig zu ausgefransten oder sogar eingerissenen Kapitalen kommt.

Praxistipp: Stellen Sie nicht zu viele Bücher auf ein Regalbrett. Zu eng gestellte Bücher führen nicht nur zu Bereibungen, sondern erhöhen auch den zum Herausnehmen erforderlichen Kraftaufwand. Beim Nachvorneziehen durch Druck auf den Kopfschnitt des Buches rutschen die Finger sehr oft ab und bleiben dann am Kapital hängen. Besonders alte Bücher sind den dann auftretenden Kräften nicht mehr gewachsen und reissen ein. Sicher ist es dagegen, die beiden Bücher links und rechts neben dem gewünschten etwas nach hinten zu verschieben und das Buch dann durch greifen von Vorder - und Hinterdecke herauszunehmen. Der Mehraufwand, diese beiden Bücher dann wieder ausrichten zu müssen, lohnt sich auf Dauer.

Karton, Der

In Bearbeitung.

Titelkartusche im Jugendstil

Kartusche, Die

(von franz.: cartouche = Hülse, milit.: Patrone) bezeichnet eine Form des Buchschmucks, die Buchelementen wie Bilder, Überschriften, Initialen (Drucker)Marken usw. mit künstlerisch gestalteten Rahmen einfasst. Besonders im Barock und Rokoko üppig und überreich ausgestattet,lebte die Kartusche im Jugendstil wieder auf. Häufig finden sich florale, mythische, allegorische oder pomologische Ausschmückungen mit Bezug zum Inhalt.

Kassette, Die

In Bearbeitung.

Typisches Klaffen durch falsche Laufrichtung

klaffen (Adj.)

Von klaffen spricht man, wenn einer oder beide der Buchdeckel nicht oder nicht mehr ganzflächig auf dem Buchblock aufliegen, sondern sich ausgehend vom Gelenk dauerhaft vom Buchblock abheben und somit das Buch immer leicht geöffnet erscheint. Dieses Klaffen ist fast immer bedingt durch einen Fehler im Produktionsprozess: Statt die Laufrichtung des

mehr...

Einbandmaterials Zellstoff parallel zum Buchrücken auszurichten, wurde das Material um 90° gedreht zugeschnitten.

Typisches Klaffen durch Temperaturschwankungen

Dies kann irrtümlich geschehen sein, es kann aber auch (bei billigen Büchern) absichtlich geschehen sein, um den Verschnitt des Materials zu minimieren. Denn beim Kauf eines neuen Buches ist es für den Käufer unmöglich, diesen Mangel festzustellen. Er macht sich erst nach einiger Zeit bemerkbar.

Da die Fasern des Zellstoffs schon bei leichten Schwankungen der Luftfeuchtigkeit in Längsrichtung aufquellen, hierbei jedoch von den anderen Fasern mit gleicher Neigung behindert werden, müssen sie in die dritte Dimension ausweichen. Dies tun sie nicht in Richtung Buchblock, sondern in Richtung der Buchaussenseite, die oft keinem Gegendruck ausgesetzt ist. Da dort die Feuchtigkeit durch die Umgebungsluft auch noch schneller trocknet, ergibt sich die typische Biegung nach außen.

Ein klaffender Einband ist unschön und bedingt einen Preisabschlag. Diesem können Sie bei Ihren eigenen Büchern entgegenwirken, indem Sie die Temperaturschwankungen der Umgebung möglichst konstant halten, Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit nimmt sie auf und gibt sie bei Erkalten wieder ab.

Klammerheftung, Die

Die Klammerheftung kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Mechanisierung auch der Buchproduktion auf. Sie war leichter mechanisierbar und damit kostengünstiger als die bis dahin vorherschende Fadenheftung. Hierbei wird die jeweilige Lage mittels Heftklammern an einem Gazerücken festgetackert und dann zu einem Buchblock verleimt. Die Klammerheftung ist nicht nur wesentlich starrer als die Fadenheftung, was leider häufig dazu führen kann, dass das innerste Blatt der Lage, also dasjenige, das den

mehr...

Druck der Heftklammer über die Breite der Heftung tragen muss, dem Druck nicht standhält. Besonders, wenn auch noch ein minderwertiges Papier verwendet wurde. Auch kann sich über die Jahre Rost auf den Klammern bilden, was zu unschönen Verfärbungen im Klammerbereich führen kann, im schlimmsten Fall auch zu Durchrostungen und der Auflösung des Buchblocks. Hier kann es oft sinnvoll sein, die Klammern zu entfernen die Bindung durch eine Fadenbindung zu ersetzen. Es ist müßig, die Unzulänglichkeit der Klammerheftung aus bibliophiler Sicht zu bedauern: Die industrielle Produktion ermöglichte den einkommensschwachen Familien den Zugang zu Wissen. Besonders bei Gartenbüchern kann dies nicht hoch genug eingeschätzt werden, da der Anbau im eigenen Garten viel zur Verbesserung der Ernährungssituation dieser Familien beigetragen hat. Obwohl diese Schriften teils recht hohe

Auflagen erzielen konnten, sind sie teilweise nur noch in recht kleinen Stückzahlen erhalten. Was sich wiederum aus dem hohen Gebrauchswert derselben erklärt. Es lohnt sich also zu prüfen, ob eine (teure) Neubindung nicht doch angemessen sein kann.

Klappbroschur, Die

Alternative Bezeichnung für Einschlagbroschur. Siehe auch Einband.

Kleisterpapier, Das

Monochromes zumeist in dunklen Tönen gehaltenes Buntpapier, das besonders im 19. Jahrhundert häufig als Bezugspapier für Pappeinbände genutzt wurde. Durch Einrühren von Farbe in den Kleister erhielt das Papier eine besondere Textur, die je nach Auftragstechnik als Streifen, Wolken, usw. abtrocknet. Bei einer Variante wird der Kleister zunächst auf eine Glasplatte aufgetragen und in einem zweiten Schritt auf ein aufgelegtes Blatt übertragen.

Knick, Der

Ein Knick entsteht in der Regel durch unsachgemäße Behandlung von Papier, Karton oder Pappe, in dem ein Teil des zweidimensionalen Werkstoffes durch starke äußere Einwirkung so in die dritte Dimension gebracht wird, dass die Struktur an dieser Stelle dauerhaft vom Rand aus die Stabilität verliert (gebrochen wird) und die Neigung entwickelt,

mehr...

dort immer wieder zu knicken. Oft geht ein Knick von Rand zu Rand. Einerseits zu unterscheiden vom

Falz, andererseits vom

Bug. Eck-Knicke einzelner Seiten werden umgangssprachlich als „Eselsohren“ bezeichnet. Solche gelegentlichen Eck-Knicke sind über die Jahre nicht auszuschließen und beeinflussen den Buchpreis nur, wenn sie sehr unschön sind oder sich an exponierten Stellen (z. B. an

Bildtafeln) befinden. Ein als „gut“ bezeichnetes Buch kann durchaus den ein- oder anderen Eck-Knick aufweisen. Ein als „sehr gut“ oder „tadellos“ bezeichnetes Buch sollte demgegenüber keine solche Knicke aufweisen. Knicke im Deckel sind in jedem Falle in der Beschreibung zu erwähnen und im Preis zu berücksichtigen. Leider hat sich bei einigen Lesern die Unsitte herausgebildet, einzelne Seiten im Buch zu Markierungszwecken mit einem Eck-Knick zu versehen. Mag dies bei billigen Taschenbüchern noch hinnehmbar sein, so ist es bei gebundenen Büchern einfach schlechter Stil.

Kollationierung, Die

(von lat.: collatio = Sammlung, Zusammengetragenes) Unter Kollationierung versteht der Antiquar einerseits die Überprüfung des Buches auf Vollständigkeit und richtige Reihenfolge der Seiten als solche, andererseits das Ergebnis dieser Überprüfung als Beschreibung. Wenn in einem Katalog also von ‘Kollationierung’ zu lesen ist, so ist die Zusammensetzung des Buches

mehr...

gemeint. Das liest sich dann z.B. so: "Kollationierung: Tbl., [3] Bll., VII, 433 S., XII Kupfertafeln" (Der Buchblock besteht also in diesem Fall aus Titelblatt, 6 nicht nummerierten Seiten, 7 lateinisch nummerierten Seiten, 433 nummerierten Seiten und 12 Kupferstichen). Auch bei modernen Titeln zeigt sich die Qualität des Antiquars. Während der "Antiquar" sich damit begnügt, das Buch oberflächlich auf der letzten Seite aufzuschlagen und die dort angegeben Seiten Zahl in die Kollation übernimmt, überprüft der sorgfältige Kollege, ob es eventuell römisch oder nich nummerierte Seiten gibt. Sehr oft wird auch bei der Angabe der

Tafeln geschludert: Es ist ein Unterschied, ob ein Buch "200 S. mit 30 Farbtafeln" oder "200 S., 30 Farbtafeln" hat. Im ersten Falle hätte das Buch nämlich 200 Seiten, im zweiten Falle jedoch 200 (Text)Seiten und 30 Seiten mit Abbildungen. Der handwerkliche Buchbinder kollationiert ein Buch in gleicher Weise bevor er es bindet, z.B. anhand der Bogennummern und Anweisungen.

Kopfschnitt, Der

Siehe unter Buchschnitt

L

Gebrauchsbedingte Randläsuren

Läsur, Die

(von lat.: laedere = verletzten). Bezeichnet eine kleinere, das Aussehen bzw. den Gesamteindruck jedoch beeinträchtigende Beschädigung oder Macke eines Buches. Läsur (oder auch Lädierung) wird häufig in der Mehrzahl verwendet; aber auch mehrere Läsuren beeinträchtigen nicht den Gebrauchswert eines Buches. Läsuren treten im Rahmen des normalen Gebrauches auf, etwa an Seiten- oder

mehr...

Umschlagsrändern. Dann werden sie als Randläsuren bezeichnet. Randläsuren sind jedoch klar zu trennen von Einrissen, die in der Zustandsbeschreibung auch als solche bezeichnet werden müssen. Im Grenzbereich wird dem Interessenten eine Zustandsbeschreibung „Schutzumschlag mit Randläsuren und minimalen Einrissen“ in Verbindung mit dem eingestellten Foto eine gute Vorstellung vom Zustand des Buches vermitteln können.

Lage, Die

in Bearbeitung

Laufrichtung, Die

Bei der maschinellen Herstellung von Papier und Pappe wird der Zellstoff über Walzen aufgetragen und geglättet. Dadurch richten sich die Fasern in Drehrichtung der Walzen aus, „laufen“ also mit den Walzen. Dies bewirkt, dass sich das Papier in Laufrichtung anders verhält als in Querrichtung. Daher ist beim Schneiden der Rollenbahnen darauf zu achten, dass die

mehr...

kurzen bzw. langen Seiten der Papp- oder Papierbögen so ausgerichtet werden, dass das gewünschte Papierverhalten entsteht. So sollen sich die Seiten eines Buches leicht umblättern und öffnen lassen. Daher ist das Papier für den

Buchblock so zu schneiden, dass die Laufrichtung parallel zum Buchrücken verläuft. Gleiches gilt für den Karton oder die Pappen der Einbände.

Wie können Sie die Laufrichtung eines Papiers feststellen? Von mehreren Verfahren seien hier zwei genannt: Bei der Reissprobe wird das Papier längs- und quer eingerissen. Zumeist ist es deutlich spürbar, dass eine Seite leichter einzureissen ist. Dieser Riss läuft dann in Laufrichtung. Alternativ ist die Feuchtigkeitsprobe zuverlässig: Das Papier anfeuchten und auf eine glatte Oberfläche liegen. Es wird sich parallel zur Laufrichtung rollen.

Immer wieder werden versehentlich oder auch bewusst (Resteverwertung) Bücher mit fehlerhafter Laufrichtung produziert, was dann zu unschönen Erscheinungen wie etwa klaffenden Buchdecken führt.

Klar abgegrenzter Leimschatten

Leimschatten, Der

Ein Leimschatten ist eine teilweise Dunklung des Vorsatzes, entstanden durch chemische Reaktion des Leimes, mit dem der Vorsatz in den Buchdeckel eingeklebt wird: Bei festen Einbänden wird vorher das Bezugsmaterial des Deckels (Leder, Textil oder Papier) etwas überstehend zugeschnitten und um die Kanten der Einbanddecke herum im Innendeckel verklebt.

mehr...

Hierdurch entsteht um den Rand des Innendeckels eine leichte Erhöhung, die auch bestehen bleibt, wenn der Vorsatz darüber geklebt wird. Bei geschlossenem Buch entsteht so ein minimaler Hohlraum zwischen Buchdeckel und

Buchblock, da der Buchblock nur am Rand direkten Kontakt zum Buchdeckel hat. Wenn nun die in diesem Hohlraum befindliche Luft mit dem Leim reagiert, so dunkelt in diesem Bereich mit der Zeit das Vorsatzpapier, es wird leimschattig. Eine solcher „Schatten“ entsteht häufig auch durch den Einschlag des Schutzumschlages. Ein leimschattiger Vorsatz ist keine Beschädigung sondern eine Alterserscheinung, sollte aber bei deutlicher Ausprägung in der Buchbeschreibung erwähnt werden. Bei modernen industriellen Klebstoffen ist ein Leimschatten eher die Ausnahme.

Lesebändchen, Das

Das Lesebändchen ist ein hilfreiches Lesezeichen, das in der Regel aus einem einfarbigen dünnen gewebten oder geflochtenen Bändchen besteht, welches im Kapital einseitig mit dem Buchblock fest verbunden ist und -etwas länger als der Buchrücken- einige Zentimeter über die Unterkante des Buchblocks hinausragt. Manche Bücher verfügen sogar über zwei oder mehr

mehr...

Lesebändchen. Der Wunsch, Seiten im Buch schnell wieder zu finden, ist wohl schon so alt wie das Buch selbst. Es gibt kaum etwas aus dünnem Material, was der Mensch nicht schon als Lesezeichen benutzt hat. Wohl jeder Antiquar hat seine Kuriositätensammlung, die von einfachen Gebrauchsgegenständen wie Post- oder Kinokarten über mehr oder weniger persönliche Fotos bis hin zu kostbaren Stickereien, Edelmetallverzierten personalisierten Lesezeichen oder sogar Bargeld reicht. Wann erstmals ein Lesebändchen eingesetzt wurde, ist nicht eindeutig zu bestimmen. Nach unserer Beobachtung ist es in Deutschland auf jeden Fall in den 20er Jahren des 20.Jahrhunderts stark in Mode gewesen.

Lichtrand, Der

in Bearbeitung

Lieferungswerk, Das

Erscheint ein Buch über einen Zeitraum hinweg in einzelnen Teilen, so bezeichnet man diese als Lieferungen. Ein Buch oder ein mehrbändiges Werk, das nach und nach zu einem kompletten Werk heranwächst und erst nach Vorliegen aller Lieferungen gebunden wird, bezeichnet man daher als Lieferungswerk. Dabei steht der Umfang des Gesamtwerkes zumeist

mehr...

von vornherein fest. Muss der Umfang aufgrund neuerer (Forschungs)Erkenntnisse im Erscheinungszeitraum wesentlich erweitert werden, so geschieht das oftmals durch Nachträge oder Nachtragsbände. Lieferungswerke erscheinen zur Subskription im

Abonnement. Lieferungswerke können einerseits das Werk eines einzelnen Verfassers sein, der seine Arbeitsergebnisse pro rata temporis veröffentlicht, vielfach sind es auch redaktionelle Werke, die von einem oder mehreren Herausgeber(n) betreut werden, die sich aus Beiträgen mehrerer Autoren zusammensetzen, die jeweils Ihren Teil entsprechend Ihrer Fortschritte zuliefern. Der Umfang der einzelnen Lieferungen wird regelmäßig bestimmt durch eine feste Anzahl von Bögen. Dabei erfolgt die Lieferung oft nicht sequenziell, also „von vorne bis hinten“, Kapitel für Kapitel, sondern „durcheinander“. Da zum Schluss die Paginierung durchgängig sein muss, beginnen die einzelnen Lieferungen oft mitten in einem Kapitel und können mit einem gerade begonnenen enden. Gerade bei umfangreichen mehrbändigen Werken kann es praktisch und kostengünstig sein, nur genau die Lieferungen zu erwerben, die den Käufer inhaltlich wirklich interessieren oder die er für seine Arbeit benötigt.

Sichtbare Unterschiede am Schnitt

Bis in das 20. Jahrhundert hinein war es dem Abonnenten überlassen, für den Einband des Werkes nach seinem persönlichen Geschmack zu sorgen. Viele Abonnenten ließen bei mehrbändigen Werken jeden Band gleich nach der letzten Lieferung binden. Oft, weil sie die Bücher oft nutzten. Da der Buchbinder in den seltensten Fällen das selbe Material zur Hand hatte, haben -besonders bei vielbändigen Lieferwerken- die einzelnen Bände oftmals zwar angeglichene, aber differierende Einbände. Private Bibliotheken, zu dieser Zeit Aushängeschild von Bildung und Wohlstand, ließen die einzelnen Bände zunächst interimistisch binden und erst nach Abschluss der Gesamtreihe in einheitliche (hochwertige) Einbände einhängen. Später wurde es üblich, dass der Verlag den Abonnenten einheitliche Einbanddecken anbot, entweder schon zum Beginn jeden Bandes oder nach dessen Abschluss. Das Erscheinen des Werkes über einen längeren Zeitraum bringt es manchmal mit sich, dass die einzelnen Lieferungen auf Papier unterschiedlicher Qualität gedruckt werden, was sich z.B. in abweichender Tönung zeigen kann. Nach abschließender Bindung führt dies hier und da zu Farbunterschieden, die besonders am Schnitt sichtbar sind. Wird ein Buch oder eine Reihe im Antiquariat als Lieferungswerk (oder Lieferungsband) bezeichnet, so ist das ein Hinweis darauf, dass der Buchschnitt diese Farbunterschiede aufweist. Puristen könnten sich daran stören, besonders, wenn nachträglich eine (gegenüber der Subskription teuere) Gesamtausgabe auf einheitlichem Papier gedruckt wird.

Ligatur, Die

(von lat.: ligare = binden) bezeichnet in der Typografie die Zusammenziehung von zwei Glyphen durch Weglassen des Zwischenraumes zu einem eigenständigen Glyphen. Die Ligatur ist eines der Kennzeichen der gebrochenen Schriften. In die heutig gebräuchliche Antiqua-Schriften hat sich jedoch z. B. die Ligatur zwischen dem Glyphen des langen s und dem darauffolgenden Glyphen z hinübergerettet, welches wir heute als Glyph ß (sz=Eszett) verwenden.

Lumbecken, Das

heute die Standard-Klebebindung, bei der die zu leimende Seite des Buchblocks während des Vorgangs etwas in beide Richtungen verschoben wird, so dass nicht nur die Stoßkante, sondern auch ein minimaler Streifen jeder Buchseite mit Klebstoff benetzt wird. Die dreidimensionale Leimung verhindert, dass beim Lesen die einzelnen Seiten bis zum Rücken

mehr...

aufgeschlagen werden. Hierdurch wird der an der Leimung auftretende Druck verteilt. Die maschinelle Anwendung des Verfahren ermöglichte den Erfolg des preiswerten Taschenbuches. Die Lumbeckbindung heißt nach deren Erfinder Emil Lumbeck (1886-1979). Dieser war seit 1934 in der Fa. Otto Voss in Bochum u.a. für den Versand aller Schriften des NSDAP-Verlages in Westfalen verantwortlich. Dies hinderte die SS jedoch nicht daran, sich des Patentes zu bemächtigen. Ein in der Nachriegszeit angestrengte verfahren von Lumbeck, in dem auch seine Nähe zu NS-Gedankengut thematiiert wurde, ist gut dokumentiert.

M

Mäusefraß, Der

Früher war man sprichwörtlich "arm wie eine Kirchenmaus", wenn man nichts zu essen hatte. Mäuse fraßen in ihrer Not dasjenige, was es dort an Verdaulichem zu finden gab, das Papier der kirchlichen Bücher. Früher hadernhaltig, bot es einige kümmerliche Kohlenhydrate. Da besonders Garten(hand)bücher oftmals in arbeitsnahen, schlecht abgedichteten Gebäuden aufbewahrt wurden,

mehr...

waren auch sie solchen Attacken ausgesetzt. Heute ist Mäusefraß recht selten, kommt aber doch noch gelegentlich vor.

Makulierung, Die

Makulierung bezeichnet die geordnete Vernichtung von gedrucktem Schriftgut. Dabei wird es so zerstört, dass es nicht mehr in den Verkehr gelangen kann. Ursprünglich bezeichete man mit Makulatur die Ergebnisse eines verunglückten Druckes, die über einen "Makel" (von lat.: macula = Fleck) verfügten. Dies geschah früher z.B. durch zu starken Auftrag der

mehr...

Druckerschwärze auf den Druckstock, später z.B. durch fehlerhaften Einzug des Papiers in die Rotationsmaschinen. Nicht immer wurden alle Mäkel entdeckt und so wurden gelegentlich auch Seiten eingebunden, die nicht "makellos" waren.

Heute werden Druckerzeugnisse auch dann makuliert, wenn etwa ein Buch wegen des Verstoßes gegen das Persönlichkeitsrecht nicht verkauft werden darf oder auch dann, wenn selbst eine

Verramschung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar erscheint. Die vor der Makulierung in den Handel gekommenen Exemplare und Rezensionsexemplare sind oft selten und daher für den Antiquariatshandel sehr interessant.

Marginalie, Die

(von lat.: margo = Rand, marginalis =zum Rand gehörig) ist eine auf den Rand einer Buchseite oder eines Manuskripts geschriebene Bemerkung, die einen Kommentar, Hinweis oder eine Korrektur zu einer Stelle des Textes bietet. (Quelle: Wikipedia) Siehe auch unter Markierung. Diese Anmerkungen können teils stören, besonders wenn der Verfasser bzw.

mehr...

dessen Qualifikation nicht bekannt sind oder eine aufdringliche Tinte verwendet wurde. Andererseits auch eine wertvolle Ergänzung zum Werk darstellen. Namentlich Randbemerkungen des Verfassers selber oder namhafter Persönlichkeiten können den Wert eines an sich häufig angebotenen Buches deutlich erhöhen. Welcher Liebhaber der Gartenkunst würde sich nicht für z.B. Randnotizen eines Peter Joseph Lennés interessieren?

Grundsätzlich werden Marginalien in der Buchbeschreibung antiquarischer Bücher angegeben, regelmäßig unter Erwähnung des verwendeten Schreibgerätes. Das Spektrum reicht von "vereinzelten Marinalien in zartem Blei" bis zu "durchgehend Marginalien in Rotstift." Bei älteren Gartenbüchern ist es üblich, auch die ungefähre Zeit der Anbringung anzugeben, also "zeitgenössische", "spätere" oder "neuere". Ist der Entstehungszeitpunkt bekannt (weil es entsprechende Hinweise gibt), so wird dies für eine Kaufentscheidung ebenfalls angegeben.

Markierung, Die

Im Gegensatz zur Marginalie, die dem Buchinhalt zusätzliche Informationen hinzufügt, handelt es sich bei einer Markierung um die Hervorhebung eines bestehenden Textes. Dies kann durch Unterstreichung, Anstreichung (senkrechte Markierung am Rand) oder durch Hervorhebung (Leuchtstift!) geschehen. Grundsätzlich gilt hier das unter "Marginalie" erläuterte.

Marmorpapier, Das

Buntpapier, das mittels spezieller Farbrührtechnik eine Papieroberfläche erzeugt, die einen marmorähnlichen Eindruck erzeugt. In lebhafteren Farben bereits seit dem 17, Jahrhundert als Vorsatzpapier genutzt, wurde es später, besonders zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch gerne als Bezugspapier für Pappeinbände genutzt. Siehe auch Buntpapier

N

neuwertig

Das Adjektiv "neuwertig" bezeichnet den bestmöglichen Zustand eines antiquarischen Buches. Die Erhaltung entspricht der eines im Buchladen käuflichen Neubuches. Eventuell vorhandene Gebrauchsspuren, die z.B. durch das Einstellen in das Regal an der Unterkante entstehen können (z. B. Beschabung), sind nicht auszuschließen, jedoch so minimal, dass der

mehr...

Gesamteindruck eines "ladenfrischen" Buches nicht beeinträchtigt wird. Der Zusatz "noch in Verlagsfolie eingeschweisst" schließt auch diese aus. In vielen Fällen bezeichnet der Begriff auch ein verlagsfrisches Buch, also "Neuware". Wir, wie viele andere Antiquare auch, meiden diesen Begriff jedoch, da das Neubuch regelmäßig der

Preisbindung unterliegt und wir nicht im Einzelfall überprüfen können, ob die Preisbindung noch besteht. Die Käuferin/der Käufer eines neuwertigen Buches kann also zu recht ein Buch erwarten, das "wie neu" ist und das er ohne Bedenken z. B. als solches verachenken kann. Der Begriff "neuwertig" sollte für ein Buch, das älter als z.B. 20 Jahre ist, in der Beschreibung ausführlich begründet werden (z. B. wäre ein solcher Zustand vorstellbar, wenn ein alter originalverpackter Lagerbestand einer Buchhandlung oder eines Verlages übernommen wurde). Wir hatten tatsächlich einmal einen solchen Fall, als wir einen Nachlass übernommen haben: Dort waren wohl über Jahre die "Auswahlbücher" eines Buchclubs bezogen worden und ohne weitere Beachtung noch in Folie beiseite gestellt worden. Für deutliche ältere Bücher wird die Bescheibung als "neuwertig" wohl nur in extrem seltenen Ausnahmefällen zutreffen. Hier muss ggf. nachgefragt werden.

P

Pangramm, Das

(von griech.: πᾶν, pān= alles, jedes und γράμμα, grámma= Buchstabe) bezeichnet einen korrekten Satz, der den kompletten Zeichensatz der jeweiligen Sprache inklusive der spezifischen Sonderzeichen (im deutschen Zeichensatz sind das die Umlaute und das ß) enthalten. Sie dienen vornehmlich dazu, die optische Wirkung eines gewählten Zeichensatzes

mehr...

im Schriftbild zu überprüfen. Ein gerne verwendetes deutsches Pangramm lautet

„Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich.“ Hierbei handelt es sich jedoch um ein unechtes Pangramm. Echte Pangramme, sogenannte

Isogramme, unterliegen zusätzlich der Regel, dass jeder Buchstabe nur einmal vorkommen darf. Das weltweit bekannteste Pangramm ist wohl das englische

„The quick brown fox jumps over the lazy dog.“Papier, Das

Papier und die Papierherstellung sind eine Wissenschaft für sich. Als Hauptbestandteil des Buches verdient das Papier einige Aufmerksamkeit beim Bücherkauf. Einerseits als Träger der Informationen ist es bestimmungsgemäß dem mechanischen Gebrauch ausgesetzt, unterliegt es andererseits als organisches Material den wechselnden Umwelteinflüssen. Je besser die

mehr...

Papierqualität, desto bessser wird es die Zeiten überstehen. Nun sind Bücher in aller Regel ein kommerzielles Produkt, die Papierqualität also ein Kostenfaktor und für einen Autor oder Verleger ist der Absatz vorrangig, weniger (auch wenn es natürlich ein schmeichelhafter Gedanke für beide ist), ob das Buch auch noch in einigen hundert Jahren lesbar sein wird. Also wird am Papier oft gespart, ganz abgesehen davon, dass in wirtschaftlich schlechten Zeiten manche Rohstoffe Priorität anderweitig Verwendung fanden. In den meisten Buchbeschreibungen wird die Papierqualität nicht erwähnt, lediglich auf den Zustand der Seiten eingegangen. Insgesamt ist festzustellen, dass sich das Papier als haltbarer Informationsträger bewährt hat. Ein paar Grundregeln helfen dabei, sich ein besseres Bild vom Buch zu machen:

1. Je älter das Buch, desto besser in aller Regel die Papierqualität. Dies gilt zumindest bis etwa 1860, als im größeren Stil versucht wurde, das hadernhaltiige (teure) Mühlenpapier durch billiges industriell hergestelltes zu ersetzen.

2. In der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts wurden „Volksbücher“ oft auf Holzschliffpapier gedruckt, das leider mehrere schlechte Eigenschaften hat, so u. a. eine sehr geringe Elastizität und schnelle Vergilbung.

3. In längeren Kriegs- und Krisenzeiten erschienene Bücher litten oft unter deiner mangelhaften Rohstoffversorgung, so dass die Ansprüche an die Papierqualität verringert werden mussten. Schon bei Buchauflagen zu Zeiten der napoleonischen Kriege feststellbar, trifft dies besonders für die Zeit des 1.Weltkrieges, die Nachkriegs- und Inflationszeit sowie die 40er Jahren des 20.Jahrhunderts zu.

4. In der DDR wurden Bücher häufig auf etwas geringer wertigem Papier als in der Bundesrepublik Deutschland gedruckt, was sich jedoch später eher in der Druckqualität der Abbildungen bemerkbar macht.

5. Ab den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden zunehmend säurefreie Papiere benutzt, die sehr gute Druck- und Haltbarkeitseigenschaften haben.

Pappe, Die

(von lat.: pap = breiige Masse) Wird ein Bucheinband als Pappeinband bezeichnet, so handelt es sich um einen festen, starren Einband, auch als Hardcover bezeichnet. Buchpappe wurde ursprünglich aus mehreren Lagen Papier, die miteinander verklebt wurden, hergestellt. Pappe substituierte als Einband die namensgebenden dünnen Deckel aus Buchenholz. Darüber

mehr...

hinaus war die Pappe auch in der Herstellung billiger. Der gegenüber dem

Karton vorteilhaften Festigkeit steht allerdings der Nachteil der mangelnden Schmiegsamkeit gegenüber, was schnell zu dauerhaften Knicken bis hin zum Bruch der Pappe führen kann. Dennoch gilt der Pappeinband als der hochwertigere Einband. Dieser besteht aus drei Pappteilen, den beiden Deckeln und dem Rücken, die mit einem Bezugspapier, das auch die

Gelenke bildet, mit einander verbunden werden. Um die Dauerhaftigkeit, die optische Wirkung und die Haptik zu erhöhen wird der Papprücken oftmals mit Textil (Halbleinband) oder Leder (Halbleder) überzogen, wobei der Bezugsstoff dann das Scharnier zu den Deckeln bildet.

Pergament, Das

(wohl nach der kleinasiatischen Königstadt Pergamon, dem heute türkischen Bergama) ist eine aufwändig bearbeitete (teure) ungegerbte Tierhaut, die seit dem 2. vorchristlichen Jahrhundert zunehmend den (weniger haltbaren) Papyrus als Trägermaterial für Schriften ersetzte, bis es seinerseits im späten Mittelalter durch das (billigere) Papier verdrängt wurde.

mehr...

Für wertvolle Schriften wurden die Häute von frischgeborenen Schafen und Ziegen bzw. deren Föten (

Vellum) benutzt. In Anbetracht seiner Kostbarkeit in Verbindung mit großer Haltbarkeit wurde Pergament immer wieder recycelt, indem man die vorhandenen Texte mit Bimsstein oder Schabeisen „radierte“. Hierdurch gingen diese älteren Texte leider verloren. Beschriebene Pergamente außerhalb musealer Bibliotheken sind heute extrem selten anzutreffen. Ihr Handel beschränkt sich auf weltweit eine Handvoll von Antiquariaten. Im populären Handel findet sich Pergament häufig noch als Bezugsmaterial von Büchern, wofür es bis in den Barock gerne eingesetzt wurde. Hierfür wurde oft etwas robustere Häute, z.B. von älteren Kälbern, verwendet. Analog zu anderen

Einbänden gibt es auch "Halbpergament". Vereinzelt wird es bis in die heutige Zeit bei Meistereinbänden benutzt. Recht häufig machte man sich nicht die Mühe, die alten Texte zu entfernen, so dass viele Einbände noch mittelalterliche Texte zeigen. Da Pergament im Gegensatz zu Papier eine konstante Luftfeuchtigkeit und nicht zu warme Temperaturen benötigt um geschmeidig zu bleiben, ist der Aufbewahrung und Pflege besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Plattenrand, Der

Mit Plattenrand bezeichnet man einen sichtbaren, teils fühlbaren Höhenunterschied im Papier einer Tafel. Der Plattenrand entsteht beim Druck von Kupferstichen (fast immer), Lithografien (öfters) und Holzschnitten (selten) durch das Anpressen des Druckstocks auf das Papier. Die Intensität des Plattenrandes ist abhängig von Material und Größe des Druckstocks,

mehr...

der Stärke des Andrucks und der Qualität des Papiers. Daher ist er bei Kupferstichen zumeist sehr ausgeprägt. Da Kupfer ein sehr fester Werkstoff ist, der aufgrund seines hohen Preises möglichst sparsam verwendet wurde. Die für eine Abbildung verwendeten Kupfertafeln sind daher meist kaum größer als die Abbildung selbst, die ja wiederum kleiner als der Papierbogen ist. Dagegen ist der für die Druckvorlage verwendete Stein der Lithografie nicht nur ein viel weicheres Material (Solnhofener Kalkstein) und erheblich billiger, sondern er kann auch nach Abwaschen bzw. Abschleifen immer wieder verwendet werden. Daher waren Lithografiesteine regelmäßig größer als der aufgelegte Papierbogen, wodurch beim Andruck kein Rand entstehen konnte. Beim Holzschnitt und -stich verhinderte zumeist das weiche Material einen ausgeprägten Abdruck des Plattenrandes.

Ein deutlich sichtbarer Plattenrand kann wie eine Blindprägung der Abbildung einen Rahmen geben. Daher wurde der Plattenrand auch als Stilmittel eingesetzt, indem extra weiches oder/und dickes Papier verwendet wurde. Andererseits wurde der Plattenrand auch völlig ignoriert: Nicht immer gelangte der Druck an deie beabsichtigeten Stelle und im korrekten Winkel. Da Papier teuer und die Leistungsfähigkeit von Kupferplatten begrenzt war, wurden diese Drucke dennoch verwendet und beim Beschneiden der Bücher teils "im Plattenrand beschnitten". In botanische Tafelwerken ist dies recht häufig der Fall und wird daher nicht ausdrücklich erwähnt. Erwähnt wird dagegen, wenn es sich um ein ausgesprochen "breitrandiges" Exemplar handelt. In diesem Falle ist -ceteris paribus- ein höherer Preis durchaus gerechtfertigt.

Bei Grafiken, Landkarten oder einzelnen Tafeln verdient der Plattenrand durchaus Beachtung und der Verkäufer sollte hier entsprechende Angaben machen. So kann rechtfertigt ein "am Plattenrand" beschnittenes Blatt durchaus einen Preisabschlag. Fragen Sie also im Zweifel lieber nach.

Plica, Die

Plica (von lat.: plica = Falte) bezeichnet einen auf alten Pergament-Urkunden etwa 4 bis 6 cm nach vorne umgefalteten unteren Rand. Diese Doppelung des Pergaments, auch als Umbug bezeichnet, stabilisiert die Urkunde in vertikaler Richtung und verstärkt die Festigkeit in diesem Bereich. Vertikale Schnitte durch Dokument und Plica ermöglichen es nun, ein Band so mit der

mehr...

Urkunde zu verbinden, dass nach verschließen der Enden mit einem Siegel beides dauerhaft miteinander verbunden war. Das Siegel selber wurde dann durch eine Kartusche aus Holz, Elfenbein oder Edelmetall gschützt. Wichtige Urkunden wurden bis in die erste Hälfte des 19.Jahrhunderts noch regelmäßig auf Pergament erstellt. Im Gartenbau sind viele sorgfältig kalligrafierte Gesellen- und Meisterbriefe erhalten. Fehlen der Plica Schlitze, so deutet das darauf hin, dass es sich nur um einen Dokumentenentwurf handelt. Ist die Plica mehrfach geschlitzt, jedoch ohne Band, so ist davon auszugehen, dass im Verlauf der Jahrhunderte Pergament und Siegel getrennt wurden.

Präliminarien, Die

(von lat.: prae limine = vor der Grenze). Siehe unter Titelei

Preisbindung, Die

Der Verkaufspreis von Neubüchern ist im Gesetz über die Preisbindung für Bücher (BuchPrG) geregelt. Das Gesetz dient dem Schutz des Kulturgutes Buch (§1). Der § 3 lautet: „Wer gewerbs- oder geschäftsmäßig Bücher an Letztabnehmer in Deutschland verkauft, muss den nach § 5 [=Preisfestsetzung] festgesetzten Preis einhalten. Das gilt nicht für den Verkauf

mehr...

gebrauchter Bücher.“ Damit sind Antiquariate grundsätzlich in der Preisgestaltung frei. Da die Preisbindung frühestens nach 18 Monaten aufgehoben werden kann (§ 8) hat sich für neuere Bücher, die bereits gelesen wurden, aber keine Gebrauchsspuren aufweisen, zur Vermeidung von Fehlinterpretationen die Bezeichnung "

neuwertig" durchgesetzt. Erhaltungstechnisch gibt es jedoch keinen Unterschied zwischen „neu“ und „neuwertig“.

Privateinband, Der

Bis in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts war jedes Buch eine streng arbeitsteilige Angelegenheit, wobei der Verleger nur für die Umsetzung des vom Verfasser gelieferten Inhaltes in ein Druckwerk und dessen inhaltliche Ausstattung zuständig war. Die Auswahl des Einbandes war dem Käufer überlassen, der seine Wünsche durch den Buchbinder realisieren

mehr...

ließ. In gesellschaftlich höheren Kreisen war es dabei üblich, in der jeweiligen Bibliothek alle Bücher in einem einheitlichen Stil zu binden. Noch heute beeindrucken uns historiche Bibliotheken mit ihren repräsentativen Buchrücken. Bei Büchern aus dieser Zeit spricht man vom Originaleinband der Zeit. Mit Privateinband bezeichnet man Einbände späterer Zeit, zur Unterscheidung vom

Verlagseinband. Die Ausführung der Privateinbände deckt die ganze Bandbreite vom einfachen Einband bis hin zum luxuriösen Meister-. oder Künstlereinband ab. Eine Sonderform des Privateinbandes ist der

Bibliothekseinband.

Q

Quetschfalte, Die

bezeichnet im Buchwesen eine unerwünschte, durch Nachlässigkeit entstandene Beeinträchtigung eines Buchblattes oder einer Tafel. (Dagegen ist die Quetschfalte in der Schneiderei ein bewusstes gestalterisches Element) Eine Quetschfalte besteht aus mindestens zwei Längsfalten im Papier, die in Z-Form gegeneinander verschoben sind. Sie entstehen

mehr...

- im Buchblock gerne in der Titelei oder am Ende des Buchblocks durch schnelles Zuschlagen des Buches, z.B., beim Entstauben durch Auf- und Zuschlagen. Dabei saugt der beim Aufschlagen entstehende Unterdruck die oben liegende(n) Seite(n) an. Der beim Zuschlagen entstehende Überdruck entweicht aber nach außen, so dass er nicht mehr ausreicht, das hochgesaugte Papier in die Ausgangslage zurück zu drücken. Da das Papier ansonsten nicht beeinträchtigt wird, es sich also um eine rein optische Beeinträchtigung handelt, ist der Einfluss einer solchen Quetschfalte auf den Wert des Buches eher gering.

- in Falttafeln, wenn auf das Buchformat gefaltete Tafeln, Pläne oder Karten nach Entfaltung nicht mehr in die richtige Ausgangsform zurückgefaltet werden. Hierbei ist regelmäßig eine Kettenreaktion zu beobachten: Wird eine Falttafel erstmalig irregulär in den Buchblock gefaltet, so entsteht nicht nur eine ungenaue oder falsche Falte, sondern der nächste Betroffene sieht sich vor nunmehr zwei Alternativen der Faltung gestellt. Nimmt er sich die Zeit und faltet die Tafel wieder in die reguläre Faltung zurück, so ist dies eine glückliche Fügung und kann weiteren Schaden verhindern. Im zweitbesten Fall wird die Tafel wieder in die falsche Faltung zurückgelegt. Im schlimmsten Falle jedoch entsteht eine neue Falte. Da die Anzahl der Leser mit dem Alter des Buches statistisch gesehen zunimmt, ist die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Quetschfalten umso größer, je älter das Buch ist. Gequetschte Tafeln in antiquarischen Gartenbüchern sind recht häufig, was sich aus der Funktion dieser Bücher als Lehr- und Arbeitsbücher erklärt. Sie wurden zur Hand genommen, um mit Hilfe der Abbildungen die richtige Vorgehensweise (z.B. beim Obstbaumschnitt) festzulegen oder zu überprüfen. Leider wird über die Jahre im Rahmen der unterschiedlichen Faltungen auch das Papier an den Faltstellen mürbe oder reisst am Rand ein. Da die Faltungen in der Regel ohne Beachtung der Abbildungen angelegt wurden, so können Quetschfalten durchaus eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Preises bedeuten, besonders bei Werken geringer Seltenheit.

R

randgedunkelt (adj.)

In Vorbereitung

Randläsur, Die

siehe unter Läsur

recte